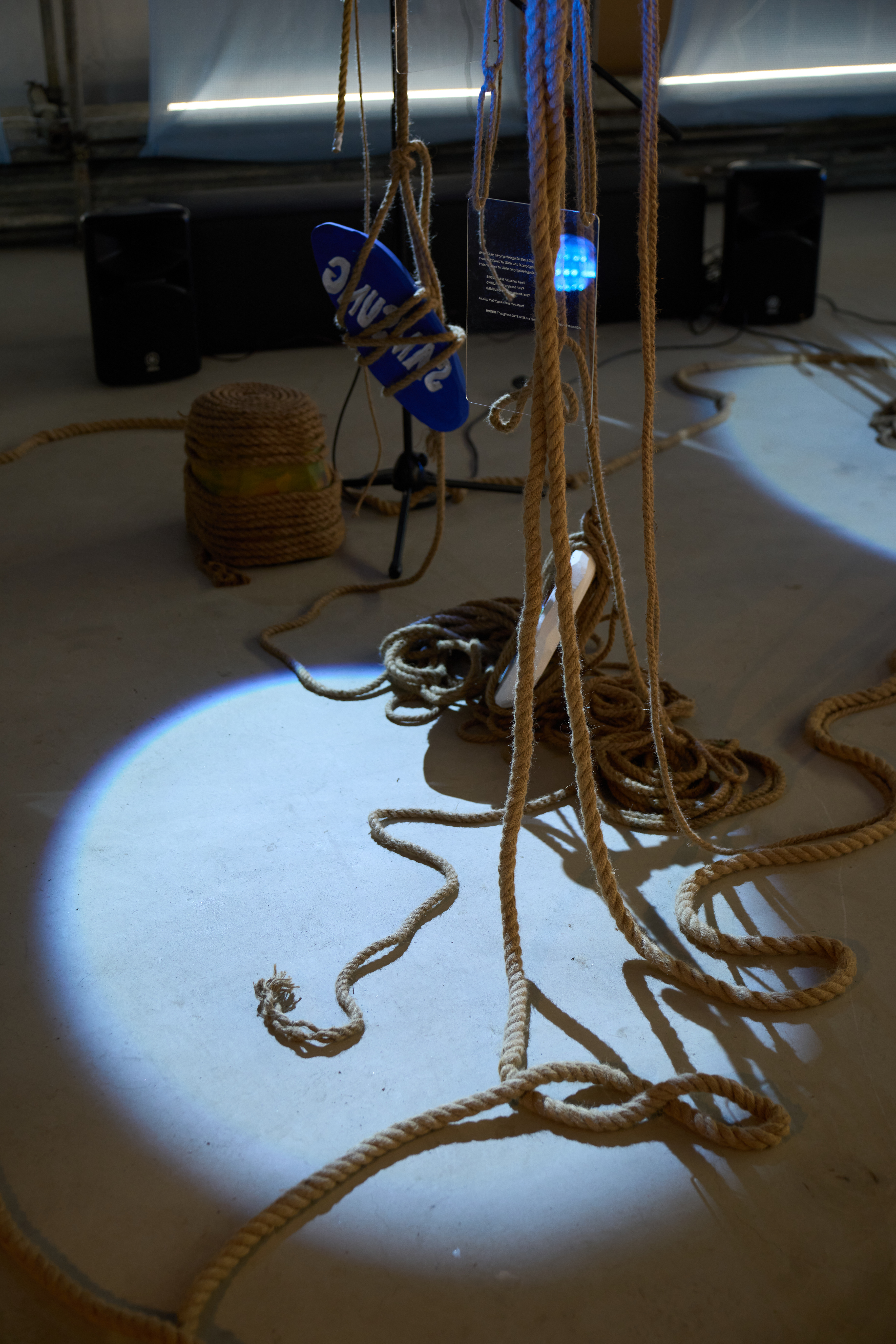

Code Name: Non-Binary, 2022

Installation view

Eye, Nose, Mouth, Ear, Forehead, Chin, Cheekbone, Eyebrow

Laser engraving on acrylic, text, Manila rope, acrylic on XPS, microphone, speaker

Dimensions variable

2022 (Seoul National University Powerplant, Photos by 윤관희 Yoon Kwan Hee)

이분법 너머, 사이-공간 넓히기:

〈코드명: 논바이너리(Non-Binary)〉(2022)

글. 백종륜

워렌(Karen Warren)과 플럼우드(Val Plumwood)를 비롯한 여러 에코페미니즘 철학자들은 이분법적 사유가 차이를 우열로 왜곡함으로써 사회의 위계질서를 더욱 공고화한다고 지적한 바 있다. 문화/자연, 백인/비백인, 인간/비인간, 남성/여성, 이성애/퀴어, 정신/신체, 이성/감정 등의 이분법에서 전자는 후자보다 더 우월하고 가치 있는 존재로 상정되는 동시에, 후자를 지배하고 착취할 수 있는 권력을 부여받는다. 1) 나아가 에코페미니즘 철학자들은 이러한 가치의 이분법적 위계가 서로 뒤얽혀 있으며, 전자는 전자끼리 또 후자는 후자끼리 연결하는 식의 이 같은 사고방식이 각각을 특권화/열등화하는 결과로 이어진다고 주장한다. 예컨대 아프리카인이나 남성 동성애자를 가리켜 ‘짐승같다’고 표현하는 경우, 이는 오직 백인-이성애자-남성만이 ‘인간’의 지위를 차지할 수 있다는 배타적인 언설에 다름 아니며, 이 언설을 떠받치고 있는 것은 기실 인종혐오·동성애혐오·동물혐오를 내재한 가운데 비백인, 동성애자, 동물을 서로 연결짓는 관습적·규범적 사유라고 할 수 있다. 이것이 하나의 ‘관습’이자 ‘규범’으로 존재한다는 바로 그 이유에서 우리는 모두 이 가치의 이원론과 그에 기반한 혐오로부터 완벽하게 자유로울 수 없다. 이 관습과 규범은 지금-여기를 살아가는 우리 모두가 이 세계에 내던져지기 이전부터 존재해 왔기에, 우리는 언제나 이 관습 및 규범과 관계 맺으며 살아갈 수밖에 없다는 뜻이다.

그러나 우리를 옴짝달싹하지 못하게 구속하는 이 강고한 이분법에서 벗어나려는 시도는 역사적으로 언제나 있어 왔다. 이 시도는 관습과 규범을 ‘다르게’ 반복함으로써 기존의 언어로는 해석되지 않는 존재가 되는 것, 그리하여 인식불가능한 존재가 되는 것이기도 했다. 이분법적 젠더 규범을 넘어서는 다양한 젠더와 섹슈얼리티 실험을 감행했던 이들, 월경(越境)이라는 불온한 상상력을 품은 이들은 정확히 무어라 형언할 수 없지만 어딘가 다른, 그런 ‘이상한(queer)’ 사람들로 여겨졌었다. 이 이상한 존재들을 어떻게든 명명하고 해석하려 했던 지배의 언어는 이들에게 변태, 성도착자, 광인, 예비 범죄자 등과 같은 의료적·병리적 레테르를 덧씌웠다. 그리하여 많은 이들이 이미 지적했듯 이 ‘이상한’ 존재들에 대한 역사적 기록은 병리화의 언어로 쓰인 범죄의 기록으로 한정되어 왔다. 여기에서 내가 말하고자 하는 것은 이 ‘비가시화’된 존재를 단순히 ‘가시화’하자는 것이 아니다. 오히려 우리는 무언가를 가시적인/비가시적인 것으로 배치하는 규범 그 자체에 대해 질문할 필요가 있다. 이 규범은 우리를 살아 있게 하는 동시에, 우리를 우리인 채로 살아갈수 없게 만든다는 점에서 문제적이다. 우리는 규범과 협상하는 동시에 불화하면서, 다시 말해 그 협상과 불화의 줄다리기 속에서 살아가는 존재들일지도 모른다.

그런데 한편으로 나는 이 말을 이렇게 바꾸어 말하고 싶다. 우리는 사실 그러한 팽팽한 줄다리기의 긴장 속에서 살아갈 뿐 아니라, 그 줄을 사뿐히 밟고 재치 있게 넘는, 경계라는 이름의 그 줄 안팎을 넘나들며 그 줄과 함께 살아가는 사람들이라고. 우리는 우리에게 주어진 삶을 끈질기게 살아내고 또 견뎌내면서 우리를 구속하는 이분법들 간에 놓인 ‘사이-공간’을 점차 넓혀 나가는 사람들이자, 그리하여 ‘우리’의 이름으로 더 많은 ‘우리’를 끌어안으려는 사람들이라고 말이다. 이러한 재정의는 월경의 실험이 가진 그 불온한 정신을 복원하는 문제와도 밀접하게 관련되어 있다. 서울대학교 문화예술원의 주최로 2022년 12월 28일부터 29일까지 이틀간 열린 〈코드명: 논바이너리(Non-Binary)〉전은 바로 이 경계를 넘는 ‘실험’의 정신을 보여 준다. 이 전시의 키워드인 ‘논바이너리’는 원래 이분법적 섹스/젠더 체계에 저항하면서 남성과 여성 어느 한쪽에 전적으로 속하기를 거부하는 이들이 스스로를 가리키기 위해 트랜스/퀴어 공동체 내부에서 사용하기 시작한 용어다. 그러나 동시에 우리는 일체의 규범성에 반하는 ‘퀴어’의 동사적 용법에 기대어 이를 인간과 예술을 재단하는 모든 이분법에 대항하는 물음들의 다발로 생각해 볼 수도 있다. 어떠한 감상자는 버틀러(Judith Butler)를 따라 ‘선을 밟고 노는’ 드랙퀸팀 칠리체리의 퍼포먼스에서 섹스와 젠더의 불일치를 상연/수행함으로써 기존의 이분법적 앎의 방식을 문제 삼는 전복적 패러디의 일면을 읽어 낼 수 있다.2) 동시에 또 어떠한 감상자는 김나희의 〈무제〉나 권다예의 〈프린터 13.1.3〉 등이 수행하는 ‘인간’의 ‘의도’가 얼마간 배제된 형식과 매체 실험에서 기존의 미학으로 포섭되지 않는 새로운 미학을 향한 탐구를 발견할 수 있을지 모른다.

비규범적인 성적 주체들의 역사에 관심을 두고 공부해 온 한 감상자로서 나는 무엇보다도 이 전시가 ‘역사’를 아카이빙하고 ‘전통’을 비트는 방식을 이야기하고 싶다. 이 맥락에서 가장 먼저 언급하고 싶은 것은 젠더뮤지엄코리아와 ‘성과 사랑의 역사’ 수강생들의 협업 프로젝트인 〈우리 사랑해도 될까요〉가 역사를 큐레이팅하는 방식이다. 이 기획은 개요에 직접 서술되어 있듯 “서양의 고대부터 현대까지 회화, 프레스코, 판화, 조각품, 포스터 등 이미지 자료에 등장하는 젊은이들의 성과 사랑을 살펴보면서, 능동성과 수동성, 출산과 쾌락, 공적 영역과 사적 영역의 관계에서 불안하게 그러나 자의식의 포화상태에서 새로운 관계를 만들어 나가는” 존재들을 서사화한다. 실제로 〈우리 사랑해도 될까요〉는 앞서 언급한 이분법적 틀에서 벗어나려 시도했던 존재들을 역사화한다는 소기의 목적을 어느 정도 달성한 것으로 보인다. 그러나 한편으로 여전히 거둘 수 없는 의문은 ‘왜 서양의 역사(뿐)인가’라는 점이다. 나는 이 기획이 (본래 의도와 무관하게) ‘서양 젊은이들과 그들의 성과 사랑’에 ‘역사’의 주체/주제(subject)라는 지위를 부여하는 반면, ‘한국 젊은이들과 그들의 성과 사랑’은 현재의 평범한 일상처럼 전시하고 있다고 생각한다. 전시되어 있는 각종 사물들, 예를 들어 ‘꽃신’이나 연애편지 따위가 그 물건들을 제출한 당사자에게 상당히 강렬한 감정을 불러일으키는/켰던 대상이라는 점은 물론일 것이다. 그러나 이 사물들과 그에 얽힌 감정들은 한편으로 매우 ‘일반적인’ 것들이기도 하다. 이 ‘일반적’이라는 표현을 ‘general/typical’의 의미로 읽든 ‘straight’의 의미로 읽든 말이다.

〈우리 사랑해도 될까요〉가 선보이는 서양사 아카이브에 등장했던 그 숱한 퀴어한 존재들이 한국에는 존재하지 않았던 것일까. 박차민정의 『조선의 퀴어』(현실문화, 2018) 등을 통해 그렇지 않다는 것을 우리가 이미 알거니와, 〈우리 사랑해도 될까요〉의 기획자 역시 이 질문에 ‘아니오’라고 답할 것이다. 그러나 퀴어의 역사를 소개하는 과정에서 서구에 대한 설명으로 일관하는 것은 서양의 퀴어사를 ‘원형’으로 상정하는 식의 뭉툭한 역사 이해를 낳을 위험이 있다는 점에서 분명 문제적이다. 이와 관련해 양승욱의 〈경고 1-5〉를 함께 살펴볼 수 있겠다. 이 작품은 게이들이 크루징(cruising)을 위해 자주 찾는 화장실이나 사우나 등의 장소에 붙어 있는 동성애혐오적 경고문구를 퀴어를 상징하는 프라이드 플래그(pride flag)의 여섯 빛깔 무지개색을 활용해 표현한 포스터 연작이다. “용변 후 5회 이상 과도한 털기는 자위 행위로 간주되어 적발 시 퇴장당할 수 있으니 주의 바랍니다”와 같은 겉보기에 우스꽝스러운 경고문은 특정 장소를 분리주의적이며 동성애배제적인 공간으로 유지하는 데 복무한다. 그러나 “호모”들은 자신과 동일한 욕망을 가진 사람들을 식별해 내기 위해 여러 몸짓을 동원함으로써 아주 오랫동안 여러 “공간을 성적인 암시로 물들”여왔다.3) 〈경고 1-5〉가 보여 주는 경고문은 분리주의에 도전하는 게이들의 위협/욕망이 실존했고 실존하며 실존할 것이라는 점을 시사한다. 말하자면 ‘경고문’은 그 형식 자체로써 게이의 존재와 역사를 증언하고 웅변한다는 점에서 (내용의 우스꽝스러움을 떠나서도) 우스꽝스럽다.

비슷한 맥락에서 〈페미당당×서울퀴어퍼레이드 아카이브 프로젝트〉는 영상과 문서철 등을 통해 연대의 ‘역사’를 새롭게 써내려 가는 아카이빙의 과정을 보여 준다. 또한 이시마의 〈전례×동화〉는 영문 제목인 “The New Tale”에서 알 수 있듯 ‘예로부터 전해 내려온’ 전래동화의 전통을 비틀어 ‘전례 없는’ 새로운 동화를 창조하는 데 집중한다. 각각 〈수박 그럼 이게 우리 잘못이겠어?〉, 〈KZPZ〉, 〈[VLOG] 심청이 인당수 퐁당! D-DAY GRWM + Q&A 나랑 같이 준비해요/질문답변/가을웜톤/모닝루틴/여중생메이크업/한복/청소루틴〉이라는 제목을 가진 세 편의 영상으로 구성된 〈전례×동화〉는 순서대로 「쥐의 둔갑」(손톱을 먹고 사람으로 변한 쥐 이야기), 「콩쥐팥쥐」, 「심청전」 등에서 그 모티프를 취하고 있다. 이 작품은 소수자를 ‘정상화’하려는 폭력적 언설이라든가 ‘연대’나 ‘공동체’ 같은 미명 아래 은폐되곤 하는 소수자 간 폭력, 사회가 내면화시킨 자기혐오와 자기파괴적 욕망 등의 문제를 스산한 분위기 속에서 희부윰하게 드러낸다. 나아가 상대적으로 여성에게 더욱 강요되는 자기관리와 외모관리 규범 등을 유쾌한 동시에 위악적으로 패러디한다.

특히 방금 언급한 이 위악적 패러디가 인터넷이라는 정동적 공간을 매개로 하는 브이로그의 형식으로 이루어지고 있다는 점도 짚고 넘어갈 만하다. 안가영의 브이알챗 기반 머시니마 〈KIN거운 생활: 온라인〉이 문제화하듯 그리 멀지 않은 과거까지 온라인 공간은 일종의 유토피아로 상상되어 왔다. 자신의 ‘정체성’을 자신의 의지와 욕망에 근거해 새롭게 창조해 나갈 수 있다는 ‘가능성’은 마치 해방의 열쇠처럼 여겨졌다. 그러나 N번방 사태를 통과하며 우리가 목도했듯, 또 〈KIN거운 생활〉 속 ‘미야’의 이야기가 역설하듯 온라인 공간은 성 착취물의 온상이기도 하다. 온라인 공간과 오프라인 공간이, 또 가상현실과 실제현실이 완벽하게 구분된다는 ‘순진한’ 생각은 그 자체로 시대착오적인 것인지도 모른다. 가상과 실재를 나누는 경계의 다공성으로 말미암아 양자는 끊임없이 서로에게 흘러들고 또 서로를 바꾸어 나간다. 안가영의 〈KIN거운 생활〉은 이처럼 서로 매우 밀접하게 뒤얽혀 계속해서 ‘현기증‘을 유발하는 이 ‘현실’ 속에서 우리가 기실 ‘난민’ 으로 존재하며, 난민으로서 우리가 우리뿐만 아니라 우리 뒤에 올 또 다른 난민을 위하여 사이- 공간으로서 ‘피난처’를 짓는 서사를 그린다.

한편 루킴의 〈눈, 코, 입, 귀, 이마, 턱, 광대뼈, 눈썹〉은 30억 년이 넘는 시간 동안 고통, 기쁨, 굶주림, 사랑, 분노, 욕망, 살해, 침묵 등을 목격해 온 ‘물’을 기억의 주체이자 역사의 주체로 설정한다. 이 행성에 존재하는 모든 생명이 물에 의존하고 있다는 점에서 물은 흔히 ‘생명’ 그 자체와 동일시되곤 한다. 하지만 자본주의와 인종주의가 결합한 사회 질서 속에서 물은 발전주의의 산물인 유독성 폐기물을 인간의 몸에 축적시키는 “느린 폭력”4)의 주범으로 지목되기도 하고, 그저 살기 위해 해협을 건너 유럽땅에 닿고자 했던 수많은 난민들의 목숨을 참혹하게 빼앗는 ‘야속한’ 원인으로 여겨지기도 한다. 그런데 이러한 사고방식은 기실 자연과 문화를 적대적 관계로 설정하고 문명의 이름으로 자연을 정복하고자 했던 이분법적 역사의 익숙한 반복이자 끈질긴 지속에 해당한다. 이것이 덮어 가리는 것은 해러웨이(Donna J. Haraway)의 말처럼 자연과 문화가 실은 결코 분리될 수 없는 ‘자연문화(natureculture)’로서 존재한다는 사실, 그리고 자본주의와 인종주의의 결합 속에서 물을 매개로 이어져 있는 수많은 비/인간 존재의 죽음을 책임져야 하는 주된 행위자는 바로 인간이라는 사실이다. 만약 〈코드명: 논바이너리〉전이 이분법을 넘어 사이-공간을 확장해 나가는 일련의 작업들로 이루어져 있다면, 그것은 아프고 이상하고 버림받고 누명을 쓴 ‘우리=비/인간’이 특정하게 서사화된 과거의 역사에 기반해 이 세계를 어떻게 ‘함께’ 살아갈 수 있을 것인지에 대한 끊임없는 질문들의 다발에 속한다고 할 수 있다. 그 질문들이 과연 어디까지 뻗어나갈 수 있을지 나는 아직 알지 못한다. 다만 〈코드명: 논바이너리〉전이 보여 주듯 지금-여기의 관습과 규범을 넘어 우리가 어떻게 연결될 수 있을지를 부단히 ‘실험’하는 과정―그리고 그 실패―의 연속만이 그러한 질문들을 계속해서 살아 있게 한다는 것을 알 따름이다.

1) Carol J. Adams and Lori Gruen, “Ecofeminist Footings,” Ecofeminism: Feminist Intersections with Other Animals and the Earth, ed. Carol J. Adams and Lori Gruen, New York: Bloomsbury Academic, 2022, p.3.

2) 주디스 버틀러, 『젠더 트러블』, 조현준 역, 문학동네, 2008 참조.

3) 유성원, 『아무도 만나지 않고 무엇도 하지 않으면서 2014~2016』, 볼끼책방, 2019, 247-248쪽. 4) 롭 닉슨, 『느린 폭력과 빈자의 환경주의』, 김홍옥 역, 에코리브르, 2020 참조.